Kolibri-Sichtungen in der Schweiz? Das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum)

Immer wieder sichten Gärtner und Naturfreunde in der Schweiz vermeintliche Kolibris, die leise summend vor Blüten schweben und deren Nektar trinken. Die Überraschung ist oft gross – schliesslich leben Kolibris eigentlich auf dem amerikanischen Kontinent. Tatsächlich handelt es sich bei dem vermeintlichen Kolibri aber im Normalfall um ein Insekt, das diesem lediglich auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnelt: das Taubenschwänzchen (Macroglossum stellatarum).

Dieser im Volksmund auch als «Kolibrifalter» bekannte Schmetterling aus der Familie der Schwärmer (Sphingidae) ist eigentlich am Mittelmeer heimisch und folgt jeden Sommer den steigenden Temperaturen nach Norden. Aufgrund des Klimawandels steigt jedoch die Zahl der Taubenschwänzchen, die auch den Winter in der Schweiz verbringen, jährlich an.

«Kolibrifalter» und Kolibri – nur oberflächliche Ähnlichkeit

Mit einer Flügelspannweite von bis zu fünf Zentimetern und einem für Schmetterlinge verhältnismässig grossen Thorax zählt Macroglossum stellatarum zu den auffälligsten Insektenarten, die uns in der Schweiz begegnen. In der Tat ist er gross genug, um gelegentlich mit jenen Vogelarten aus der Familie der Kolibris (Trochilidae) verwechselt zu werden, denen er mit den schwarz-weissen Zeichnungen an den Seiten seines ansonsten braunen Hinterleibs stark ähnelt. In Osteuropa und Kleinasien kommen sogar Exemplare vor, die bis zu sieben Zentimeter Flügelspannweite erreichen.

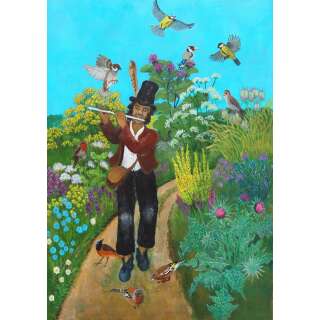

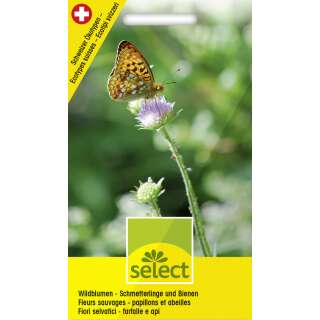

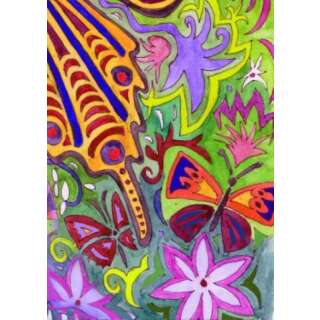

Die Ähnlichkeit zum Kolibri ist aber nur oberflächlich. So könnte ein unbedarfter Betrachter den Saugrüssel mit einem Schnabel verwechseln oder die verlängerten Schuppen am Hinterleib für einen Vogelschweif halten – bei genauerem Hinsehen fällt die Verwechslung jedoch schnell auf. Seinen «Schweif» verwendet Macroglossum stellatarum – genau wie sein Vorbild – dazu, im Schwirrflug die Blüten von Phlox, Flieder, Klee, Geranien und anderen heimischen Blütenpflanzen anzusteuern, die seine Hauptnahrungsquelle darstellen. Bis zu 100 Blüten fliegt ein einzelnes Taubenschwänzchen auf diese Weise in nur fünf Minuten an, wobei es sich blitzschnell in alle Richtungen bewegt und durch schnelle Schläge seiner graubraunen bis orangebraunen Flügel vor Blüten zu schweben scheint.

Anders als viele andere Schwärmer ist Macroglossum stellatarum grossteils tagaktiv – und das unabhängig vom Wetter. Sein ständiges Schweben erfüllt dabei eine wichtige Schutzfunktion. Es ermöglicht es ihm nämlich, potenziellen Fressfeinden wie der Krabbenspinne zu entgehen, die hauptsächlich tagsüber in und an Blütenkelchen auf Insekten lauern und zuschlagen, sobald sich diese zur Nahrungsaufnahme darauf niederlassen. Gleichzeitig ist er jedoch darauf angewiesen, ständig mit den Flügeln zu schlagen, um ein Auskühlen seiner Flugmuskulatur zu verhindern.

Taubenschwänzchen von oben

Raupe von Macroglossum stellatarum

Taubenschwänzchen bei Nektarsuche

Immer dem perfekten Klima hinterher – Lebensweise und Migrationsverhalten

An besonders heissen und trockenen Tagen ist der Kolibrifalter vor allem in den Morgen- und Abendstunden aktiv – die Mittagssonne verträgt er ebenso wenig wie Frosteinbrüche. Dies ist auch der Grund, weshalb jeden Sommer zahllose der Wanderfalter die Reise gen Norden antreten, um dort der mediterranen Sommerhitze zu entgehen und ihre Eier abzulegen. Dabei legen sie nicht selten Strecken von rund 80 Kilometern am Tag zurück, bis sie schlussendlich in Skandinavien und Island sowie auf den britischen Inseln angekommen sind.

Im Herbst kehren die im Norden geborenen Falter nach Süden zurück und überwintern als einzige Art der Schwärmer im ausgewachsenen Zustand, bevor sie im März erneut Eier ablegen. Als Ablageort für ihre Eier wählen sie hierzulande fast ausschliesslich Labkräuter, die die bevorzugte Mahlzeit ihrer meist grünen, seltener braunen bis rotbraunen Raupen darstellen. Letztere erreichen bis zu ihrer Verpuppung eine Körperlänge von bis zu 45 Millimetern und entwickeln sich im Juni zur ersten neuen Faltergeneration des Jahres, die nach Norden aufbricht, um dort den Sommer zu verbringen.

Der Kolibrifalter meidet extreme Hitze und ist daher vor allem morgens und abends aktiv; im Sommer wandert er bis nach Skandinavien, Island und Grossbritannien, um dort seine Eier abzulegen. Im Herbst kehren die Nachkommen in den Süden zurück, überwintern als erwachsene Falter und legen im Frühjahr erneut Eier, bevorzugt an Labkräutern.

Vom Durchreisenden zum Dauergast – Taubenschwänzchen in der Schweiz

In der Schweiz ist Macroglossum stellatarum im Sommer auf Höhenlagen von bis zu 2500 Metern anzutreffen. In milden, frostfreien Regionen fühlt sich der Falter sogar ganzjährig wohl. So sind seit einigen Jahren auch ausserhalb der grossen Migrationswellen nach Norden im Juni und Juli und der Rückkehr der Art nach Süden im späten August vermehrt einzelne Exemplare bei uns zu beobachten – und das sogar bei der Überwinterung in Höhlen, hohlen Bäumen und von Menschenhand geschaffenen Behausungen.

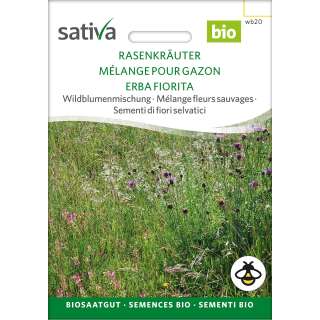

Der Klimawandel könnte diesen Trend noch verstärken und führt schon heute dazu, dass sich das Habitat des Kolibrifalters schleichend nach Norden verlagert. Die genauen Bestände der Art lassen sich aufgrund ihres Migrationsverhaltens nur schwer nachvollziehen – von einer Gefährdung gehen Artenschützer jedoch allenfalls nicht aus. Wer den Falter in den heimischen Garten locken möchte, kann dies natürlich trotzdem mit einer Blütenmischung für Schmetterlinge probieren oder ihn mit Labkräutern bei der Eiablage unterstützen.

-merkmale-amp-lebensweise.jpg)